ODEM thematisiert in abstrakter Darstellung den Einfluss des Menschen auf sich selbst und seine direkte Umwelt. Das Experiment wirft den grundsätzlichen Zwiespalt der sowohl zerstörerischen als auch mildernden/regenerierenden Handlungsmacht des Menschen auf verschiedenste natürliche Systeme auf.

RESPIRATION UND IMITATION

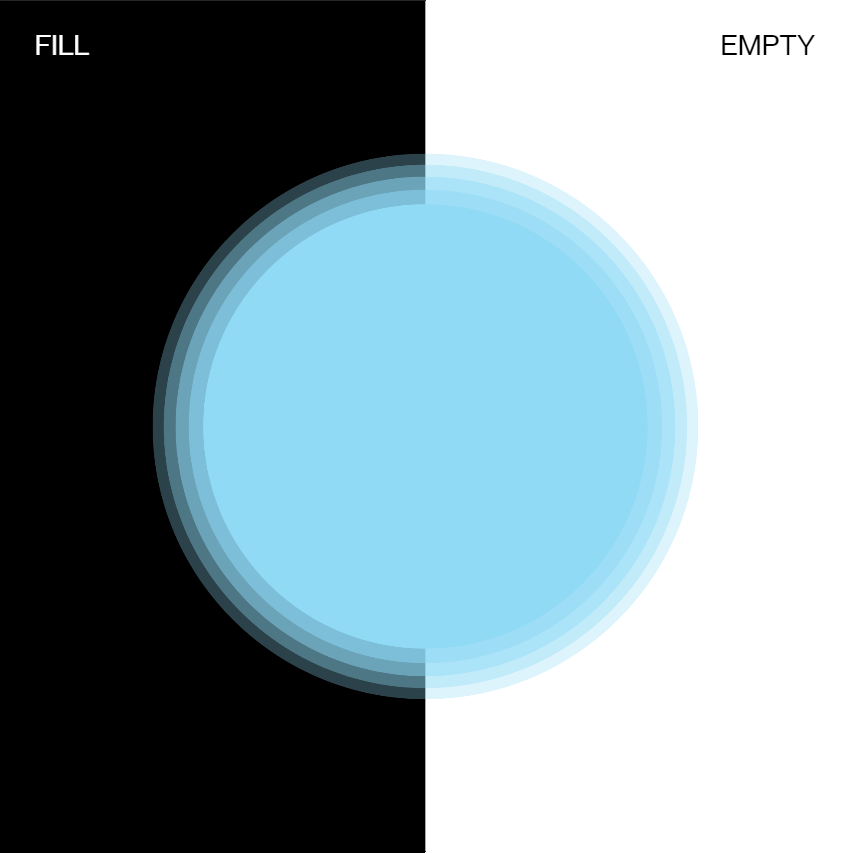

Ein und aus, ein und aus, ein und aus. Im gleichmäßigen Rhythmus vergrößert und verkleinert sich der

blaue Kreis ähnlich einer sich hebenden und senkenden menschlichen Lunge.

Die Imitation der fragilen und sensiblen, aber lebensnotwendigen Atmung, die durch diverse äußere

Ereignisse gestört und verändert werden kann, bildet das metaphorische Grundmotiv.

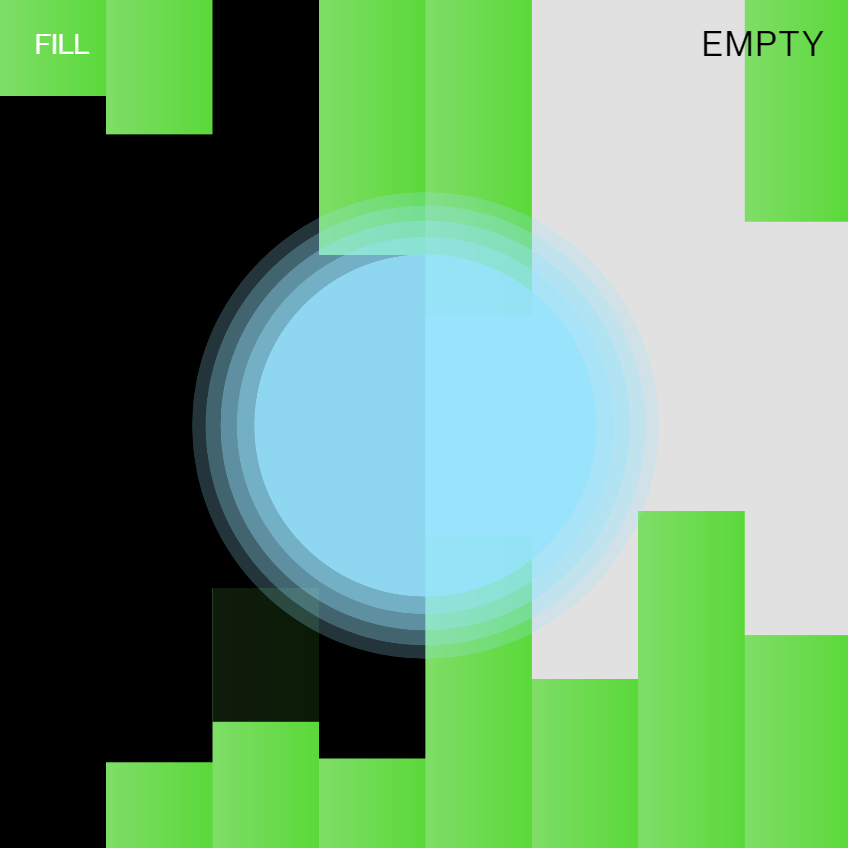

Behält der Nutzer den sich rhythmisch pulsierenden Kreis in der Balance, so kann er nach einiger

Zeit eine Veränderung im Hintergrund feststellen. Diese Veränderung erscheint nur, wenn das

Gleichgewicht gehalten wird, also jeweils der Bereich “empty” und “fill” gleichermaßen

berücksichtigt und angewählt werden. Wird der pulsierende Kreis kontinuierlich gefüllt, so wird er

dementsprechend größer und platzt folglich. Wird der Kreis dagegen unaufhörlich entleert,

verschwindet er und löst sich auf. Beide Szenarien sind irreversibel. Das Experiment wird gestoppt.

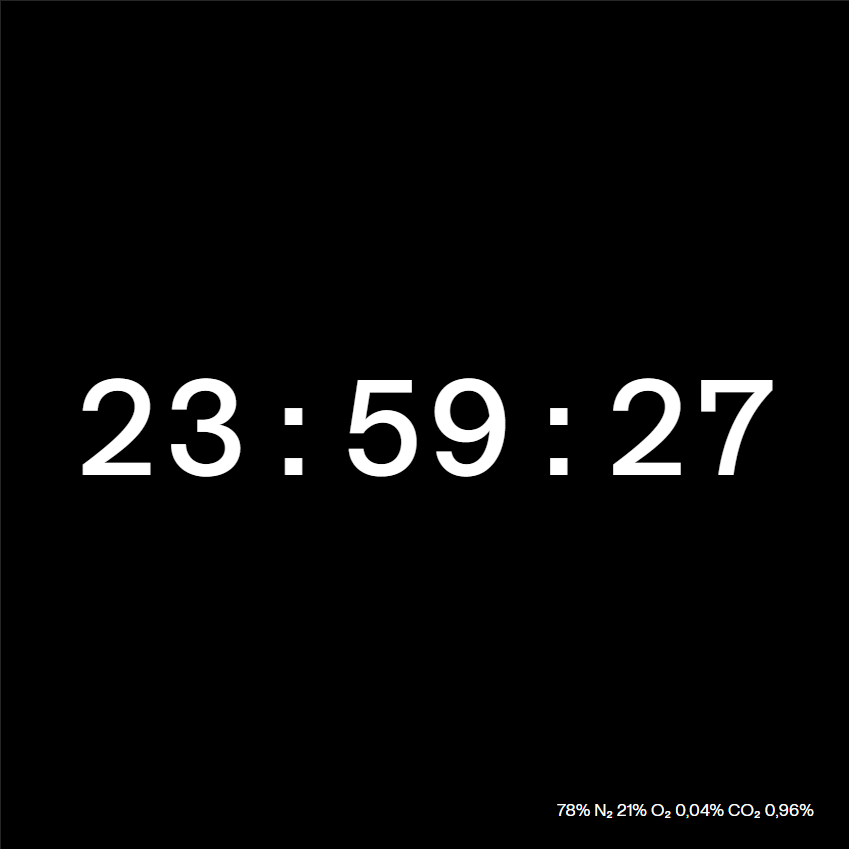

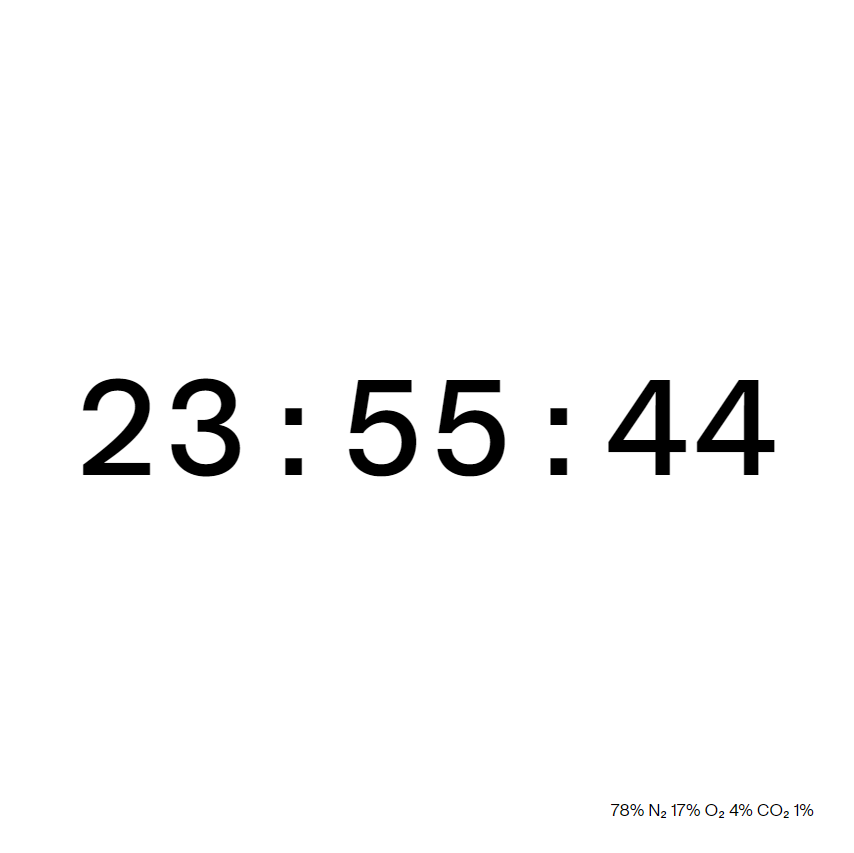

Der Bildschirm zeigt nun einen rückwärtslaufenden Timer an. Nach abgelaufenen 24 Stunden kann das

Experiment wiederholt werden.

ODEM konfrontiert die Rezipiente*innen mit der Intention/Absicht eine Entscheidung (mit der

Entscheidungsfindung/Auswahl) zu treffen, zwingt ihn oder sie aber nicht aktiv zur Handlung. Die

Rezipient*innen können aktiv zu Nutzer*innen werden oder gar ganz auf eine Interaktion mit dem

Experiment verzichten und Beobachter bleiben. Der Prozess wird durch eine unterlassene Handlung

nicht aufgehalten, er läuft kontinuierlich weiter. Nichtsdestotrotz bestimmt ein kontrollierter

Eingriff das Resultat.

78% N2 21% O2 0,04% CO2 0,96%

Das Projekt ruht auf der Prämisse, dass Natur, Maschinen und Subjektivitäten (in dem

Fall der Mensch

als Teil eines Systems/einer Umwelt) koexistieren und interagieren.

Zu Beginn des Projekts standen jeweils das Motiv/der Grundgedanke der Differenzierung

bzw. Der

Entscheidung/der Auswahl an Möglichkeiten und das Motiv der Imitation. Das erste Konzept

spielt mit

dem Gedanken, dass sich der Besucher, der einer physischen Installation gegenübersteht,

zwischen dem

Bestehen bzw. Überleben eines natürlichen und künstlichen/maschinellen Objekt

entscheiden muss. Hier

kann er sich zusätzlich die Frage stellen, ob eine Aktion grundsätzlich erforderlich ist

oder es

möglicherweise sogar besser wäre, sich zu enthalten, dementsprechend also nicht zu

handeln.

Mit der ersten Idee, die bereits Aspekte der Imitation von Menschen und Maschinen sowie

die

Differenzierung zweier Seiten berücksichtigt, wird eine Situation kreiert, die den

Rezipienten in

eine Ausgangslage zwingt/bewegt, sich ethischen und moralischen Fragen zu stellen. Oder

einfach

gesagt, der Rezipient wird zur Handlung, das schließt die Nicht-Handlung mit ein,

gezwungen.

Das Experiment, darin eingeschlossen der Ablauf und das resultierende Ergebnis,

konfrontiert den

Rezipienten schließlich mit seinen eigenen Gedanken und Vorstellungen. Kann das

Experiment den

Rezipienten beeinflussen (inhaltlich und visuell)? Ist er bereit das Experiment zu

wiederhohlen

(nach Ablauf des Counters/nachdem er/sie es nicht geschafft hat die Atmung im

Gleichgewicht zu

halten)?

Ändert sich die Impression/der Ersteindruck oder die Interpretation nach Beendigung des

Experiments?

Die visuelle Gestaltung des Experiments ist bewusst abstrakt gehalten, damit möglichst

viel

Interpretationsspielraum gewährleistet ist.

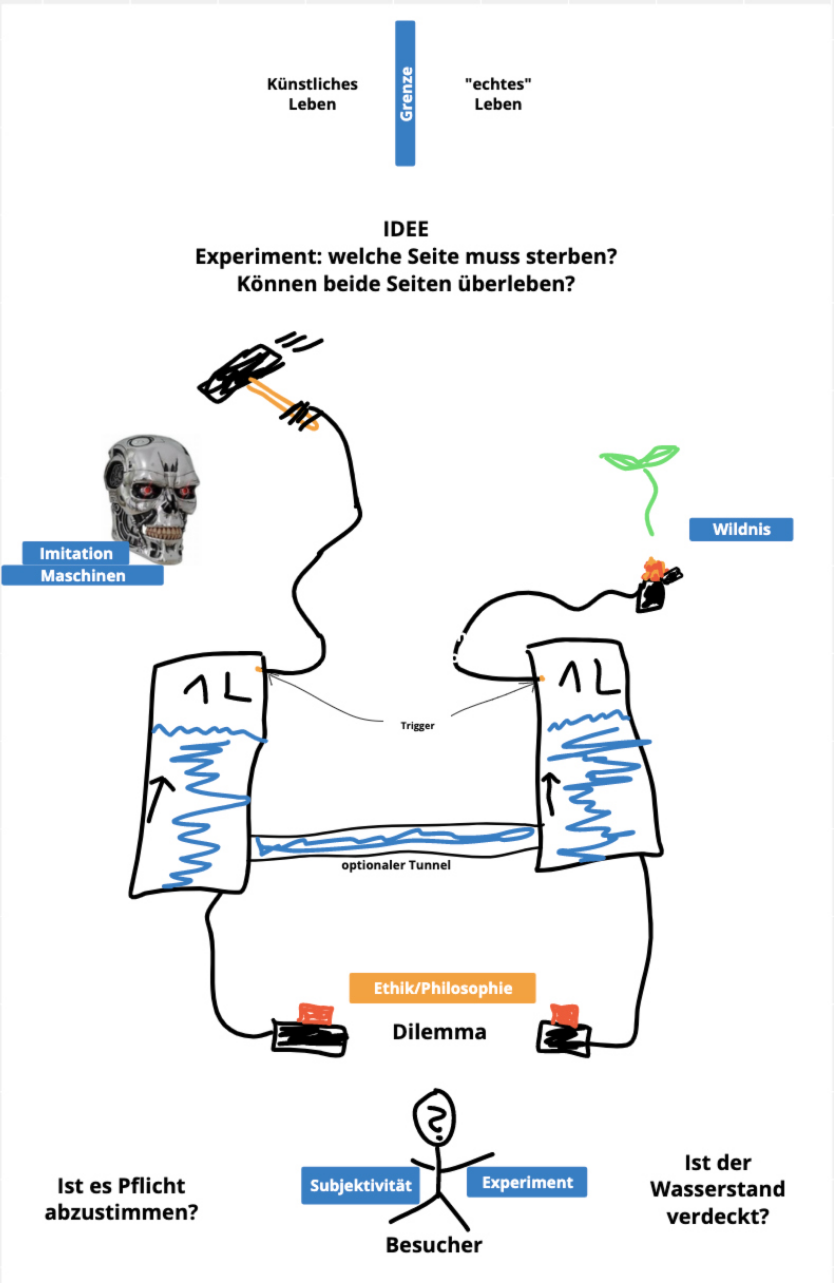

Idee 1 Qual der Wahl

Der Erstentwurf dient als philosophische Grundlage des Projekts. Ein Rezipient

der Installation sieht einen simplen Aufbau vor sich, in dem auf der einen Seite

künstliches bzw. maschinelles Leben bedroht wird, auf der gegenüberliegenden

Seite “echtes” bzw. biologisches Leben.

Der Rezipient kann sich dazu entscheiden von seiner passiven in eine aktive

Rolle zu wechseln.

Dadurch kann er eine der beiden Seiten bevorzugen, während er die andere Seite

dem Tode ein Stück näherbringt. Das Benutzer-Interface der Installation sind 2

Knöpfe. Wird einer der beiden Knöpfe zu häufig gedrückt, stirbt die

entsprechende Seite und das Experiment endet.

Das Thema der Installation ist das Problem “Ab wann ist Leben Leben und wo ist

die Grenze?”. Sie spielt mit den Fragen “ist biologisches Leben echteres Leben

und damit schützenswerter?”

Unter Umständen kommt der Rezipient auch zu der Entscheidung, dass es falsch

sei, mit einem Knopfdruck über Leben und Tod zu entscheiden und enthält sich.

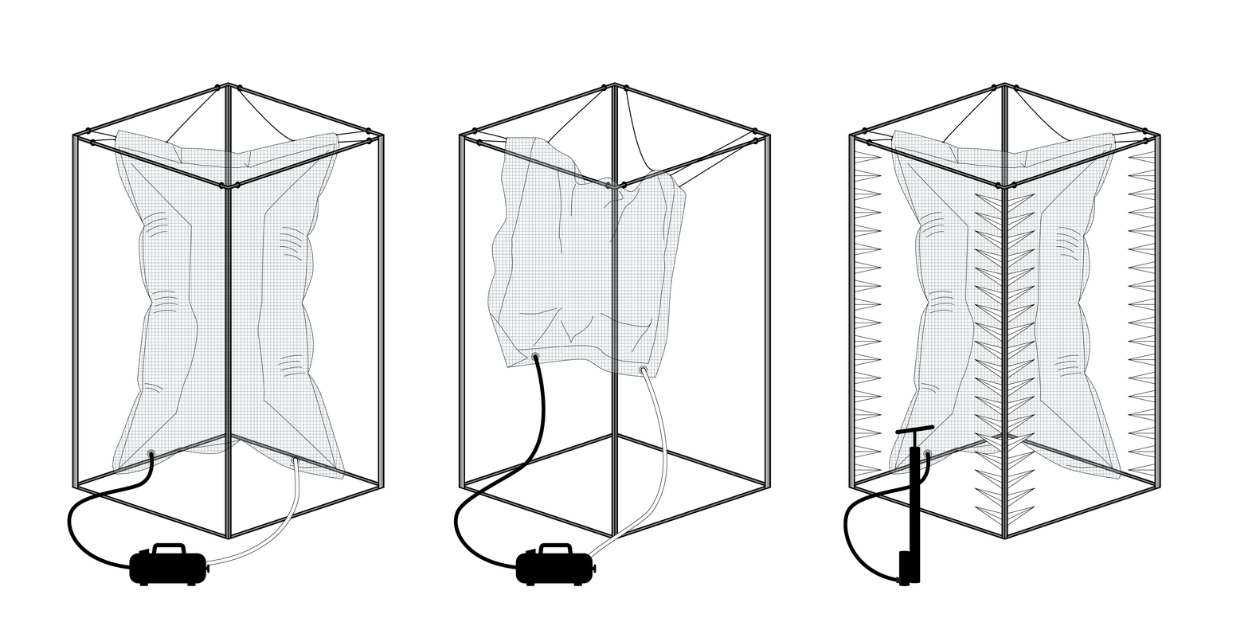

Idee 2 Luftsack-Atmung / Imitation

Das Individuum/Subjekt steht vor einer Entscheidung. Der Rezipient steht der

Installation oder

der interaktiven Anwendung gegenüber.

Der im Rahmen gehängte Plastiksack bewegt sich auf und ab. Er füllt sich mit

Luft und erweitert

sein Volumen um ein Vielfaches.

Wenige Momente später entleert sich der Sack und schrumpft merklich zusammen.

Rhythmisch pumpt

ein Kompressor Luft in den Plastiksack.

Wiederholt füllt er sich mit Luft und entleert sich daraufhin. Der Ablauf ist

iterativ. Luft

strömt in den transparenten Plastiksack und fließt langsam wieder heraus.

Die Installation imitiert die menschliche Atmung. Solange keine äußere Kraft

diesen Prozess

stört, bleibt der Atmungs-Rhythmus beständig, konstant und unverändert.

Durch eine zusätzliche Pumpe/durch eine Interaktion per Tastendruck/Button,

Bewegung der Maus

etc. erhält der Rezipient nun Nutzer und Anwender die Möglichkeit,

in den Prozess einzugreifen. Allein die Neugier, der Reiz der Nutzung treibt den

Rezipienten zur

Interaktion. Im steht offen,

ob er sich an der Installation/Anwendung beteiligt oder nur Beobachter bleibt.

Erst der Eingriff des Rezipienten verändert den Rhythmus. Die Atmung wird flach,

die Atmung wird

schneller,

die Atmung wird träger. Der Luftsack wird zu groß und gerät in Gefahr zu platzen

oder verliert

so viel Luft,

sodass er vollkommen leer ist und infolgedessen zusammensackt.

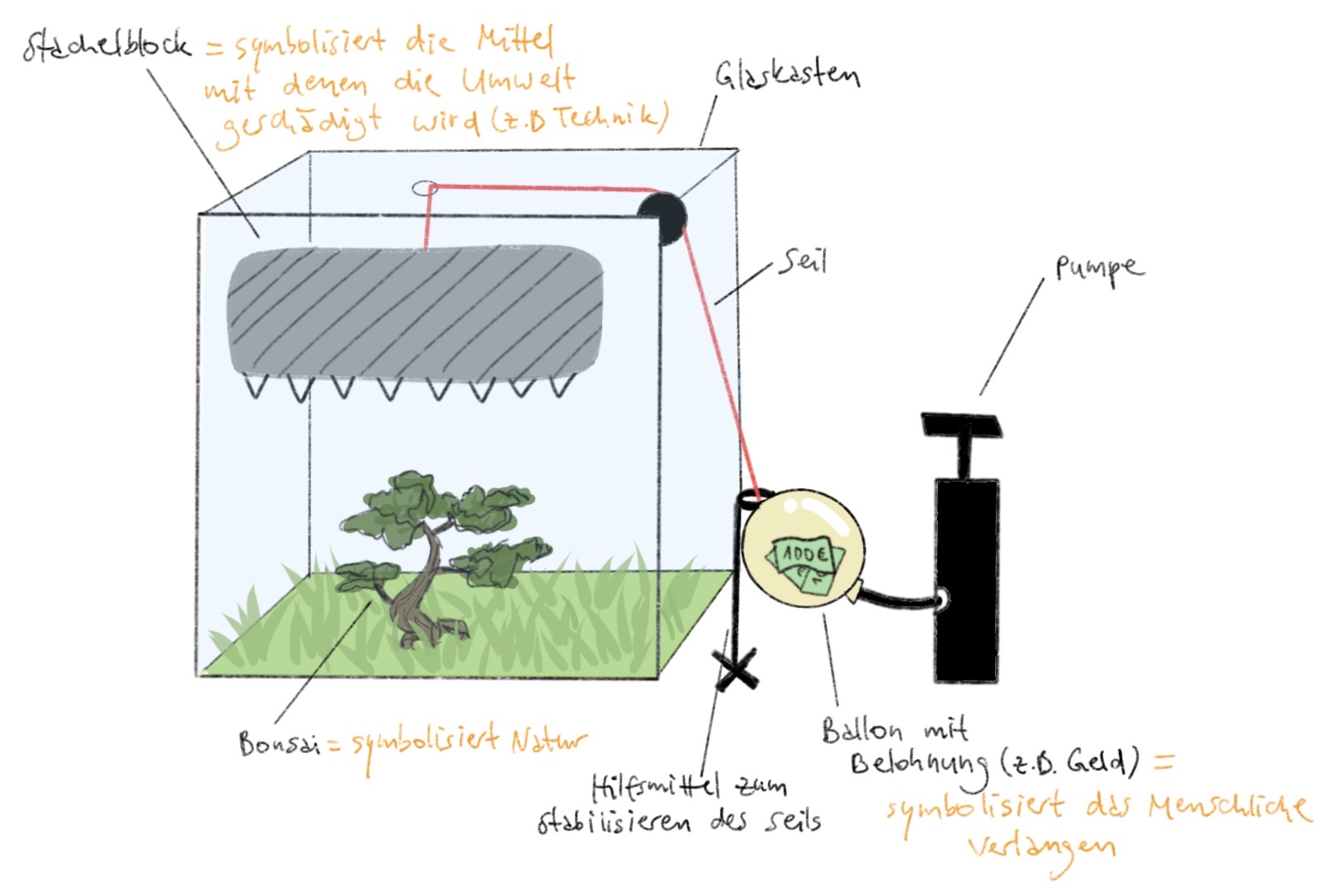

Idee 3 Gedankenexperiment

Die Skizze zeigt einen Konstruktionsvorschlag, welcher sich an der genannten Grundidee orientiert. Die zwei Gegensätze bilden die Natur und die Technik, diese wurden im dargestellten Versuch durch einfache Gegenstände ersetzt. In dem Glaskasten, befindet sich eine Pflanze welche die Natur symbolisiert. Es wurde ein kleiner Bonsaibaum verwendet, da diese Art für ihre Langlebigkeit bekannt ist und für den Menschen von großem Wert ist. Außerhalb des Kastens ist eine Pumpe angebracht an welcher sich ein Ballon, gefüllt mit Geldscheinen befindet. Mithilfe der Pumpe kann der Ballon aufgepumpt werden, das Geld symbolisiert hierbei das menschliche Verlangen. Über der Bonsaipflanze hängt ein großer Stachelblock an einem dünnen Seil, welcher mit dem Ballon verbunden ist. Durch seine Größe und die bedrohlich wirkenden Stacheln wird er zum Symbol für die Mittel, welche der Mensch gegen die Natur einsetzt. Damit das Seil den Stachelblock halten kann wird ein Stabilisator am Boden angebracht. Dieser ist oben ringförmig, der Ballon passt jedoch nicht durch und erzeugt somit eine Spannung im Seil. Würde sich also der Betrachter dafür entscheiden an das Geld im Ballon zu kommen, müsste er die Pumpe betätigen um den Ballon zum Platzen zu bringen. Durch das Platzen jedoch, passt das befestige Seil nun durch das Loch am Stabilisator. Somit löst sich die Spannung des Seils und der Stachelblock zerdrückt den Bonsai. Der Betrachter müsste also sein Verlangen beiseite schieben, um den Baum am Leben zu halten. Dieses Experiment kann in der Praxis nur so lange durchgeführt werden, bis sich eine Testperson dazu entscheidet den Ballon platzen zu lassen. Es scheint also sinnvoller zu sein, dies als ein Gedankenexperiment zu sehen.

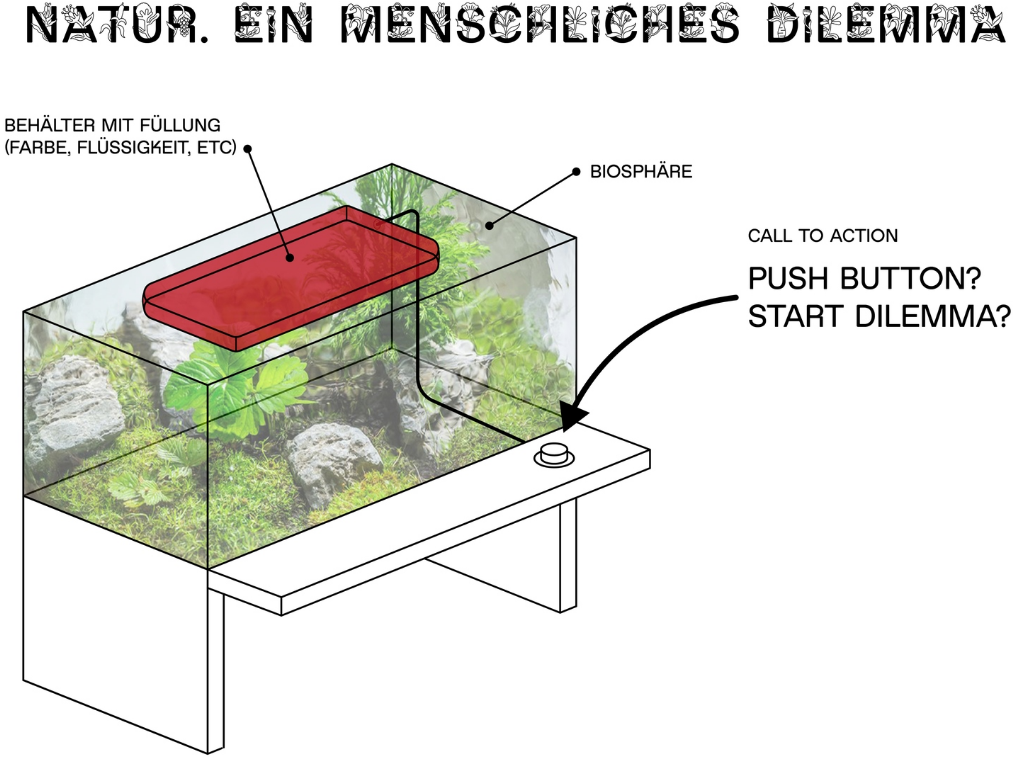

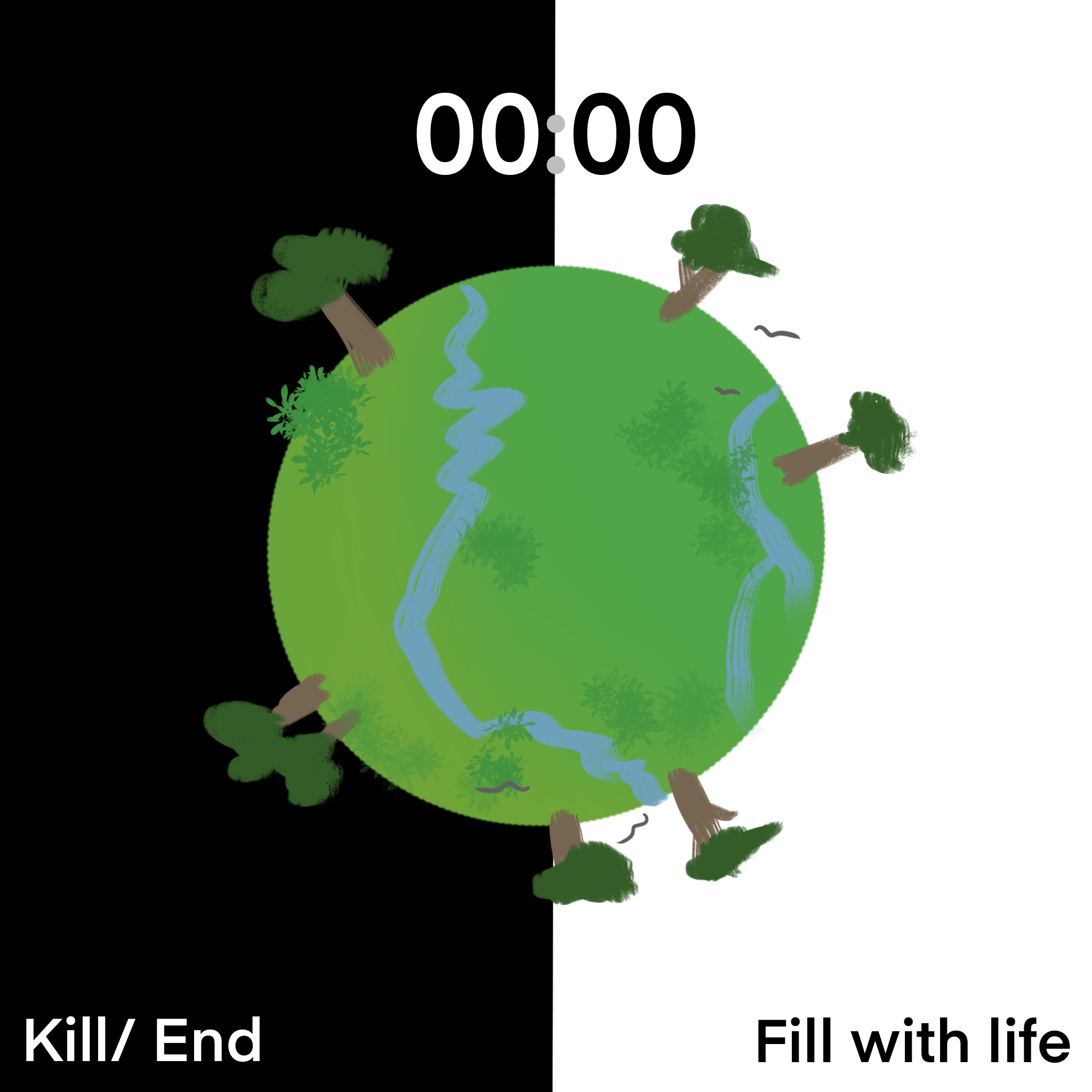

Idee 4 Biosphäre / Wachstum / Zerstörung

In einer Biosphäre sind Pflanzen platziert, die mit der Zeit wachsen und gedeihen können. Die Biosphäre ist von allen Seiten einsehbar. Lediglich an der Decke hängt ein Gefäß, ein Beutel gefüllt mit einer Flüssigkeit. Außen an der Biosphäre ist ein Knopf angebracht, mit dem der Rezipient das Gefäß bzw. Den Beutel platzen lassen kann. Durch Betätigung des Knopfes würde sich die Flüssigkeit (Farbe oder Säure) auf die Pflanzen verteilen und diese dadurch zerstören. Es liegt nun ganz am Rezipienten. Ist der Reiz so groß, den Knopf zu drücken oder unterlässt er/sie seine Handlung.

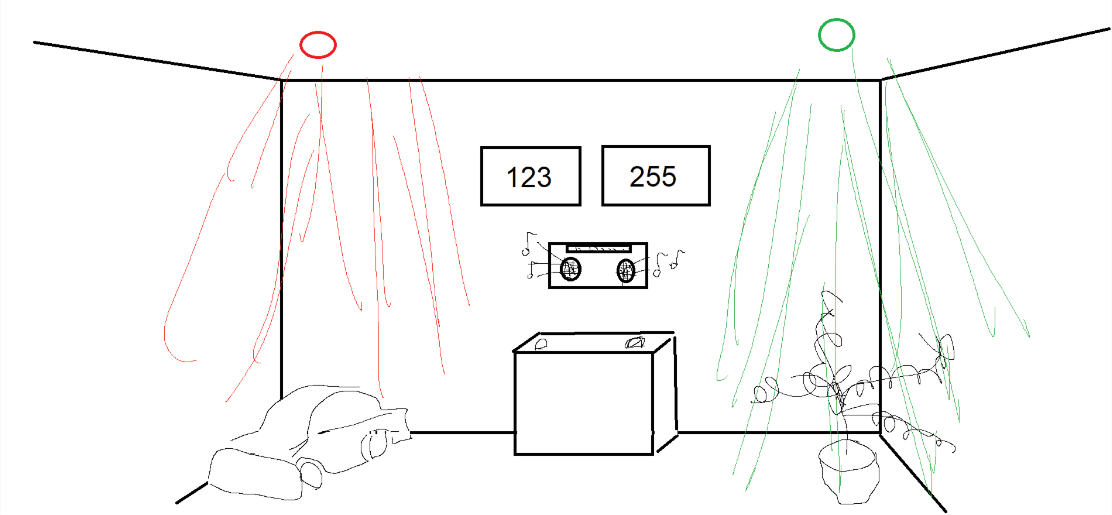

Idee 5 Squid Game

Die Installation befindet sich in einem dafür ausgelegten Raum. Dabei ist

dieser

in zwei Hälften

aufgeteilt, die Linke repräsentiert die Maschinen, dargestellt durch ein

Auto.

Die Rechte Seite steht für die Natur, dargestellt durch eine oder mehrere

Pflanzen.

Wenn ein Mensch diesen Raum betritt sieht er direkt am Ende des Raumes genau

in

der Mitte eine

Vorrichtung. Diese Vorrichtung besteht aus einem Tisch mit 2 Knöpfen, und

einem

Display,

an welchem der aktuelle Stand angezeigt wird. Nun hat er die Wahl für welche

Seite er abstimmt.

Je nach aktuellem Stand wird im Raum entweder die Linke oder die Rechte

Seite

atmosphärisch

beleuchtet.

Dazu verändert sich diue Lautstärke von Straßenlärm zu Dschungelgeräuschen,

ja

nach aktuellem

Stand.

Der ganze Versuch ist stark an die Abstimmung aus der Serie

Squid

Game

angelehnt, bei der die

Menschen abstimmen müssen,

ob die Spiele bei denen 255 von 256 Teilnehmern sterben werden, angehalten

werden sollen, oder

nicht. In diesem Fall erhält der einzige überlebende viel Geld.

Idee 6

Die Ideenfindung im Team hat einige gemeinsame Motive herausgestellt. Der Aspekt der Imitation sowie die Entscheidungsfindung des Nutzers findet sich in allen Überlegungen wieder. Die Umsetzung des Konzepts sollte zunächst in Form einer interaktiven Installation realisiert werden. Dazu eigneten sich sowohl die Idee des mit Luft gefüllten Behältnisses als auch das Modell der Biosphäre. Um den Rezipienten aber genügend Interpretationsspielraum zu überlassen und das Experiment auch weitestgehend interaktiv und nachhaltig im Sinne der Wiederhohlbarkeit zu gestalten, haben wir uns entschieden eine abstrakte Web-basierte Anwendung zu entwickeln. Das interaktive Web-Experiment/Anwendung ist zudem für eine Vielzahl an Anwendern nutzbar. Diese digitale Version hat den Vorteil, dass der irreversible/zerstörerische Charakter des analogen Experiments nur bedingt zum Vorschein kommt. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit, ist es dem Nutzer gestattet das Experiment zu wiederhohlen.

Wie bereits erwähnt ist die visuelle Gestaltung der

Interaktionsoberflächen/Interfaces,

der

Animationen sowie der generellen Formensprache abstrahiert, um den Nutzer kein

eindeutiges Bild zu

suggerieren oder einen inhaltlichen Standpunkt vorzugeben. Der Nutzer soll sich

seine

eigene Meinung

zum Prozess und Geschehen machen. Raum für Interpretationen ist gewünscht.

Die Webseite wurde mithilfe von HTML, CSS, Javascript erstellt. Dazu wurde die

JS-Bibliothek P5js für die Animation der Applikation verwendet.

Zur Programmierung und Animation wurden Visual Studio Code & WebStorm

IDE, Github, Adobe After Effects, Adobe XD, Adobe Illustrator und Procreate

verwendet.

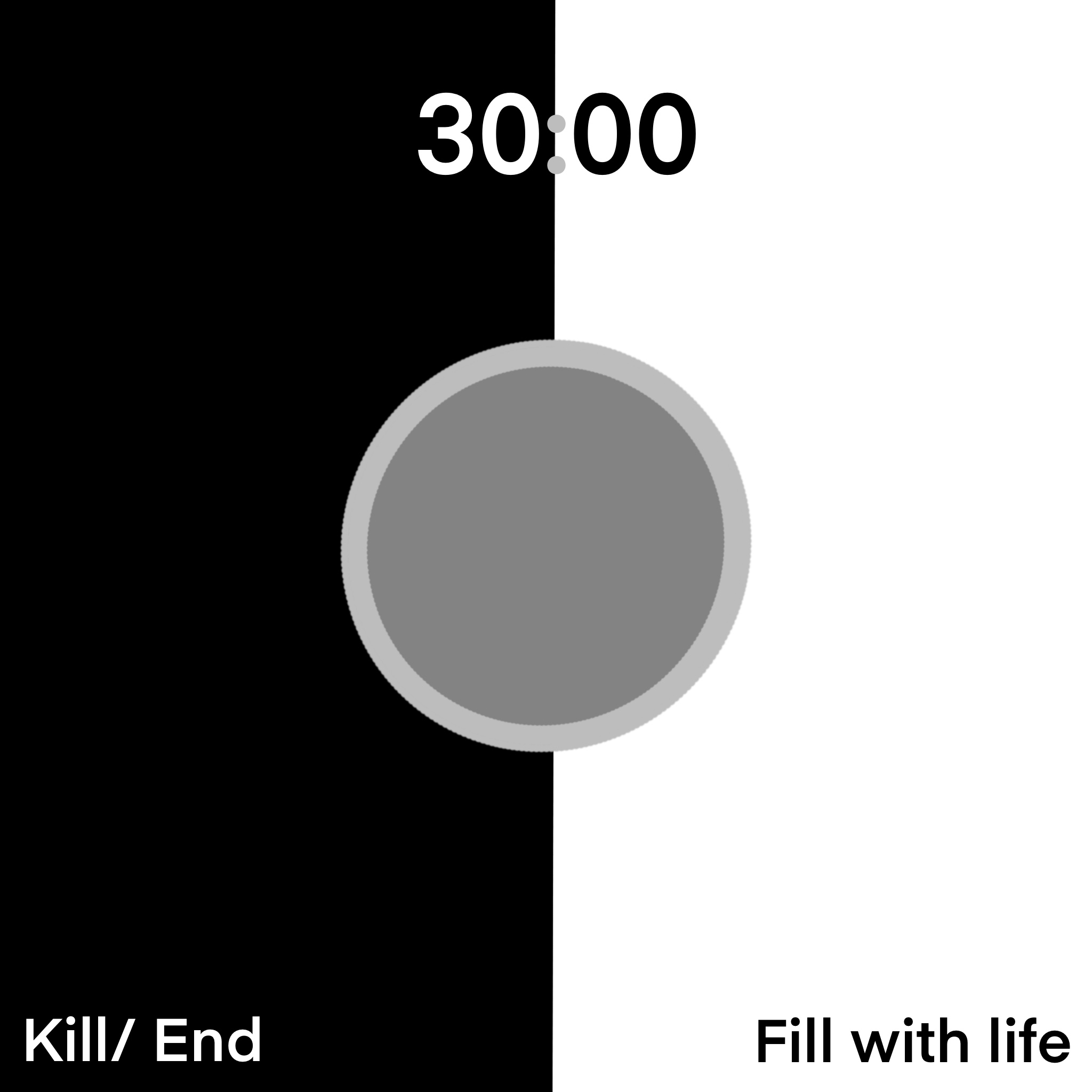

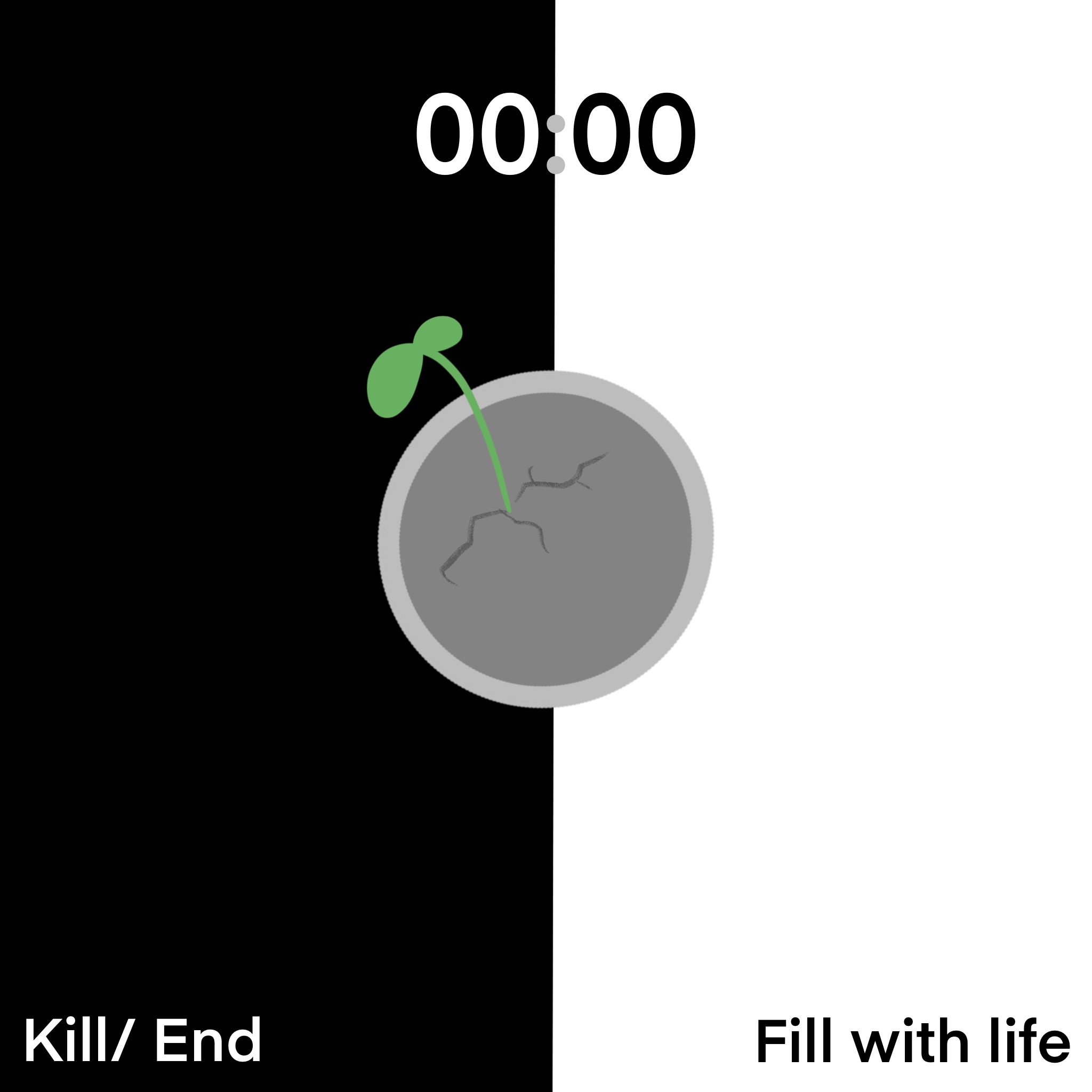

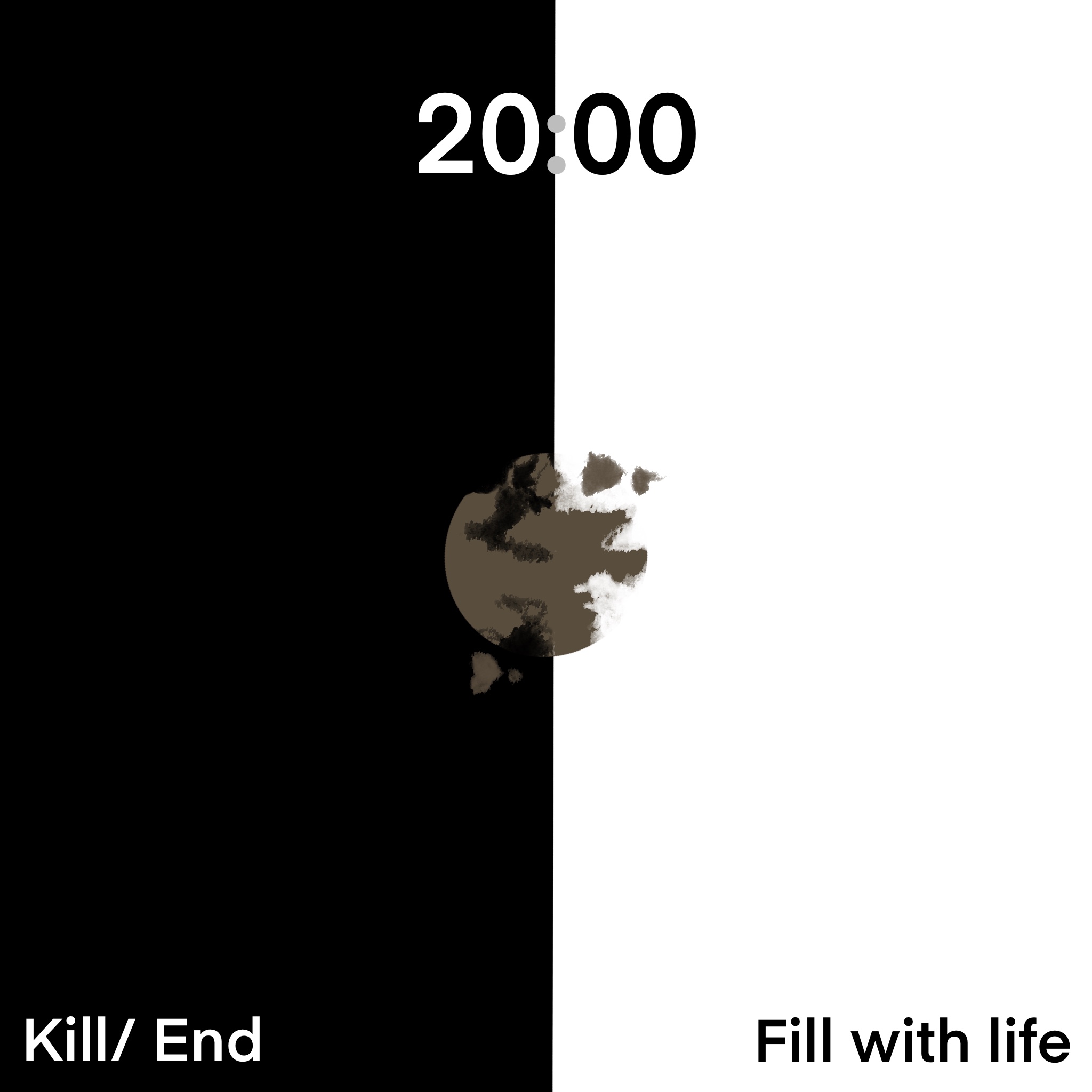

Start

Atmung konstant

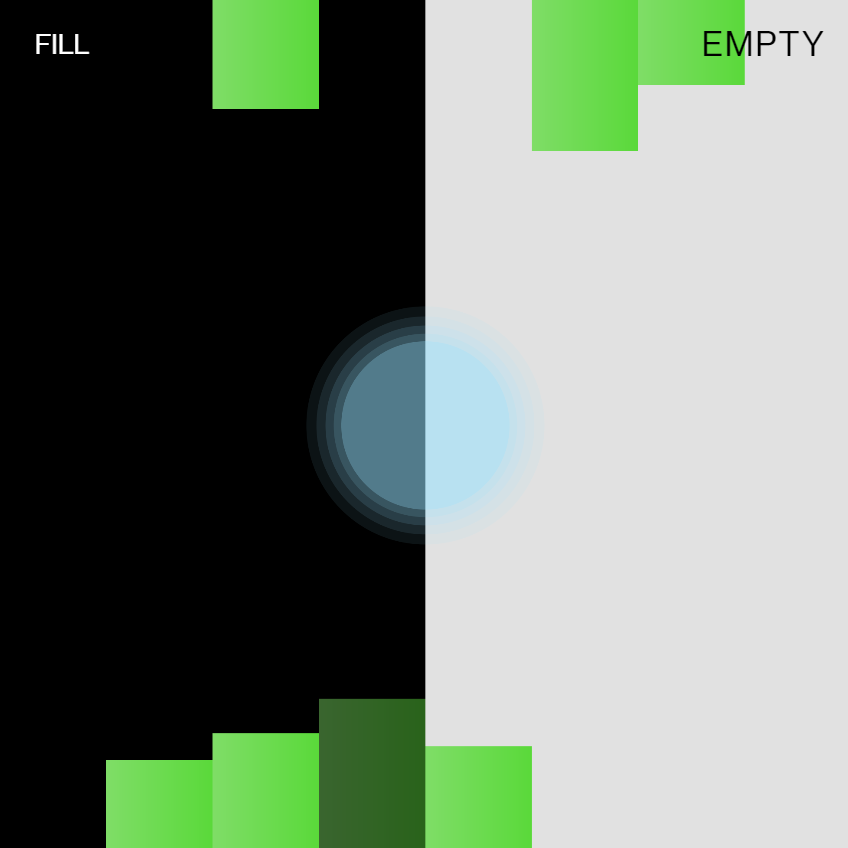

Explodiert fast

Implodiert fast

Nach der Explosion

Nach der Implosion

AUSBLICK

Das Experiment ist für eine Vielzahl an Nutzern im digitalen Raum zugänglich und erfahrbar. Nun liegt es nahe, das entwickelte Konzept nochmals auf analoge Durchführbarkeit zu testen. An dieser Stelle ist es durchaus vorstellbar, der Grundgedanke der interaktiven Installation erneut in Betracht zu ziehen. Die visuelle, abstrakte Sprache des derzeitigen Experiments kann übernommen werden und dementsprechend analog übertragen werden. Der Vorteil einer im realen Raum konstruierten Installation ist die persönlichere Erfahrungsebene der Rezipient*innen. Die Rezipient*innen bewegen nicht nur den Mauszeiger von links nach rechts, sondern können physisch mit dem Versuchsaufbau interagieren. Zum anderen bestünde die Möglichkeit, das Experiment wahrhaftig irreversibel zu gestalten, um der Botschaft mehr Nachdruck zu verleihen. Demgegenüber ließe sich auch der digitale Aspekt durch erweiterte technische Mittel und Medien ausweiten. Mithilfe von AR oder VR kann der imitierte Atmungsprozess im Real/Digital-Zwischenraum visualisiert und wahrnehmbar gemacht werden.